4月11日这天,我参加了优秀教师牵手活动暨三校联合活动,在百丈中心小学执教了《数据的收集和整理(一)》这节课,这是我这一学期参加的第三次活动,通过前两次活动,渐渐地不再惧怕这样的活动,慢慢地学会去享受这个过程。其实牵手活动就是一座桥梁,架起了我们这些老师、学生之间的联系,我们就是一个团体,团队的力量是巨大的,我们需要共同成长。

我执教的这节课是二年级下册第八单元第一课时的内容,它建立在学生一年级已经学过简单分类的基础上,是学生第一次接触统计活动,为后续学习统计表、统计图奠定基础,所以本课主要引导学生经历简单的分类收集、整理数据的过程,初步学会按不同标准进行分类整理,并会用自己的方法表示分类整理的结果。由此,我创设了让学生参加爸爸去哪儿的节目并完成村长任务的情境推进教学,共设计了五大任务。通过此次三校联合活动,我对本节课的整体框架与流程进行反思与调整。

任务一:整理树叶。

借助学生快速分树叶的活动,唤醒学生一年级学过简单分类的经验,明确分类标准并揭示课题。

任务二:参观童心园。

(1)观察说说“图中有哪些人,分别在做什么”

①生1:有大人、小孩

②生2:有玩游戏、看书、下棋

③生3:有男生、女生

学生比较容易发现前面两种,而隐藏的内部特征学生其实不易发现,此时可追问:再仔细观察图中这些人,还看到了什么?或者可以在开始进行分类整理的时候追问:还有其他的分类标准吗?这时学生也就不只会关注到外部特征和活动,会逐步的把眼光投入于人物的隐性特征。

(2)学生根据观察到的进行联想“你能提出什么数学问题”

①生1:有多少位学生?有多少位老师?

②生2:参加的游戏的有多少人?看书的有多少人?……

起初学生只会根据图中的数学信息提出关于人数的问题,还不是特别容易将( )和( )联系起来提出问题,所以还应进行相关指导,尤其是当第一位学生提出类似问题后,更应及时并着重表扬,让其他学生像他一样提出( )和( )相联系的问题,以此启发学生从不同的角度观察并提出问题,提升学生的数学思维品质。

在学生的思维打开之后,也就比较容易提出这些问题:

①学生比老师多多少人?……

②参加的哪种活动的人数最多?……

③图中一共有多少人?

(3)学生提出问题后,明确指出要解决这些问题,可以把图中的人物分类整理。及时提问:我们可以怎样进行分类整理呢?以此提出质疑引发学生对情境图分类整理的思考,并让学生通过小组合作的学习方式探讨分类整理的方法。这一环节是本节课的重中之重,教学时需要明确以下几点:

①在解决这些问题进行分类整理时首先要确定分类标准。运用规范的语言表达:如按人物身份的标准分类或我的分类标准是……,以此规范学生的数学表达。另外还要让学生说说其他的分类标准,防止分类结果的唯一性。

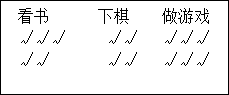

②进行整理时,要会运用符号记录结果,如√、△等这样的符号,特别要注意的是要追问是否只有这种符号,打开学生的思维,学会使用多种符号。

③明确记录的顺序,一般按从上往下从左往右的顺序记录,做到不重复,不遗漏。在图中做记录的同时表格也需要记录,做到边数边记录。

④借助学生的不同资源,明确书写的格式,明确符号要对齐,可以看的更清楚。

明确符号要统一,同一种分类标准用同一种符号表示,一个符号代表一个人。

⑤借助学生的错误资源,让学生发现数据的错误,进行检验教育:可计算总数,再次明确整理的方法。

(4)通过分类整理的结果进行数据分析,并解决学生提出的相关数学问题。

(5)对比三种分类整理的结果“都是对同一批人物进行分类整理,为什么分类的结果却不同?”帮助学生感悟分类标准不同,结果也不同;此时还应追问有什么相同的地方?通过学生自主提出问题解决并获得数学信息的过程,体会出不管按哪种标准分类,总数不变,都是相同的,与整体相联系。

(6)回顾反思,进一步梳理活动过程,积累经验,提升认识。

这一整个环节是整节课耗时最长的,先放手让学生独立思考分类整理的方法并进行小组合作研究,在学生确实困难的情况下过程介入进行引导,再进行小组共同记录交流,最后再选一种标准分类整理,通过反复思考研究再思考的过程,极大地提高了学生的学习数学兴趣及探究的意识,在共同的努力下成长,生根。

任务三:整理积木。

通过按指定标准进行分类整理,帮助学生进一步掌握按不同标准分类整理的方法。

任务四:整理邮票。

通过学生自主选择分类标准进行分类整理,再次巩固分类整理的方法,体会分类整理的多样性,积累统计的经验。

任务五:走进科学院。

借助新华实验小学儿童自然科院中部分植物进行分类整理,有机的将数学与现实生活相联系,吸引学生积极投入到数据的收集、整理、分析的活动中,进一步体会到分类结果在不同标准下多样化,并实现数学课程校本化。